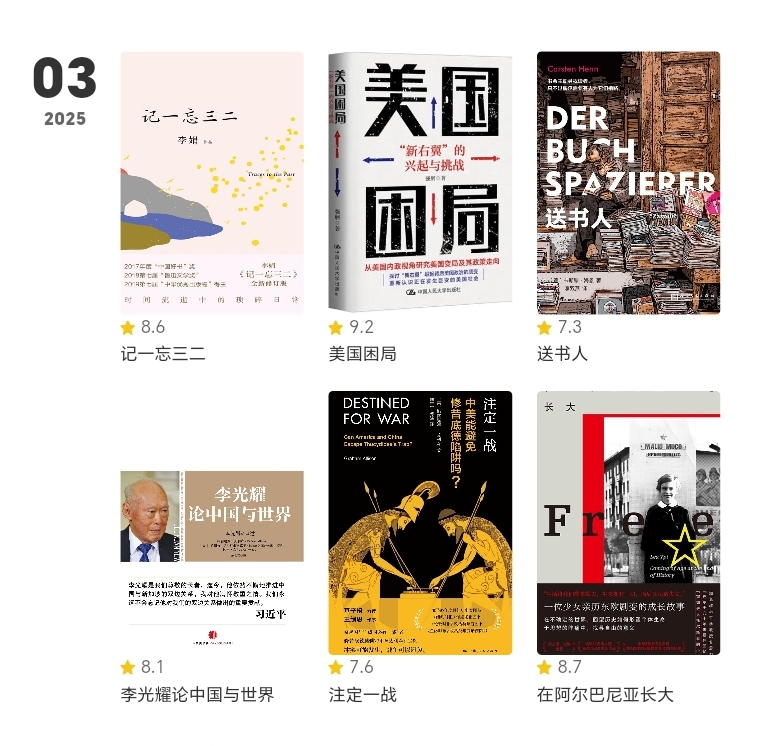

又到每月读书总结时。今年特朗普二进宫后,中美博弈乃至于各种国际关系,波诡云谲,热点不断,以至于实体书店的畅销区和读书APP的推荐区如果不推荐此类的书籍,就显得不与时俱进,不会选书了。我也就顺手多读了几本,主要是天天刷短视频看那些时政军事博主东扯西扯,的确是想更深入多角度了解下,免得不明就里被带了节奏。刚巧,《注定一战》、《李光耀论中国与世界》和《美国困局》,又因为作者、主题和因果关系,相互注解,自成体系。

另外,书单里有一本去年就收藏的豆瓣年度好书——《在阿尔巴尼亚长大》,上世纪八九十年代,东欧剧变下,阿尔巴尼亚版本的“红旗下的蛋”,只是这个版本里没有希望,更多的是失望和绝望。

最后用李娟的散文集《记一忘二三》来调剂下口味,要不然这个月书单口味有点辛辣。

1、《注定一战:中美能避免修昔底德陷阱吗》 格雷厄姆·艾利森(美)

美国著名的国际问题专家格雷厄姆·艾利森在他的著作《注定一战》一书中以“修昔底德陷阱”为核心,揭示了崛起大国与守成大国之间的结构性矛盾。他通过对16个历史案例的分析(12次战争、4次和平),指出当新兴力量挑战既有秩序时,冲突几乎是不可避免的宿命。正如他所言:“当雅典的崛起让斯巴达感到恐惧时,战争变得不可避免。”然而,艾利森并未止步于宿命论,他强调战争并非必然,而是取决于领导层的智慧与战略选择。他以冷战时期的美苏核威慑和20世纪英美权力和平转移为例,证明通过对话与妥协,冲突可以被化解。

然而艾利森的“谨慎乐观”看似充满希望,却在中美对抗的现实面前显得比较脆弱。中美之间的结构性矛盾远超历史案例的复杂性:台海、南海的争端,美国对华遏制政策的步步紧逼,以及国内政治的刚性约束,均使双方的战略选择空间被极大压缩。美国的“反华共识”与中国的“复兴叙事”形成刚性对抗,经济脱钩与军事误判的风险不断积累,核威慑的失效与技术革命的不确定性更是让和平的天平岌岌可危。

书中第八章《走向战争》,回顾了新中国成立后经历的小规模冲突的四个历史案例,并预测了五条可能导致当今两个大国开战的路径,这几个假想战争场景,电视剧都不敢这么拍,但在现实中的确有可能引爆,只是一旦事态启动,发展就不再可控了。正如李光耀所言:“中美冲突没有赢家,只有幸存者。”避免将“修昔底德陷阱”变为自我实现的预言,仍是人类文明存续的关键。

2、《李光耀论中国与世界》 李光耀口述/格雷厄姆·艾利森编辑

这本书是格雷厄姆·艾利森从李光耀大量采访、讲话和著作中提炼的关于中国、美国、印度等国际地缘政治和关系的论断和预测。艾莉森对李光耀推崇备至,很多观点受李影响,这本书成书于2013年,奥巴马当美国总统时,比《注定一战》更早出版(2017年特朗普1.0时期出版)。

全书的重中之重还是中美关系,虽然很多观点都是十多年甚至更早的,但其核心判断至今仍具启示性:竞争本质非意识形态化,核威慑维持军事克制;经济深度互嵌形成“压舱石”;中国崛起不可逆,美国需调整霸权心态。

但部分观点需修正:低估意识形态工具化,美国将竞争包装为“民主VS威权”叙事,技术封锁以价值观划线;经济依赖稳定性被突破,战略领域“选择性脱钩”加速;多边机制碎片化取代预期融合,世贸机制瘫痪而阵营化集团崛起,中国更主动塑造规则。尤其是当下以特朗普为首的西方“新右翼”政治势力的崛起,对全球政治格局产生了根本性的影响,这都是李光耀先生始料未及的,自然就不从准确的研判中美乃至世界关系的走向了。

即便如此,但思想的遗产不仅在于提供答案,而在于示范以历史纵深破解地缘困局的思维范式。

李光耀认为:“历史不会重复,但某些趋势及其结果却是永恒不变的。如果你不懂历史,就会目光短浅;如果你懂历史,就能着眼未来、高瞻远瞩。要了解现实、预测未来,必须对历史,也就是对一个民族的历史有足够的了解。不仅要理解发生了什么事情,还要明白为什么会发生。”

一个民族肯定会从历史的成功与失败中总结经验与教训,正是这种集体的记忆决定了这个民族对新事物是持欢迎态度还是畏惧态度,因为他们会从新事物中发现与历史经历的相似之处。

这恰恰是我们阅读本书的价值所在。

3、《美国困局——“新右翼”的兴起与挑战》 强舸

说到中美关系,就不得不提到特朗普2.0时代,就不得不去了解以他为主的西方各国新近崛起的“新右翼”政治势力。而对“新右翼”及其对国际政治和关系的生动易懂的解读,就一定要看《美国困局——“新右翼”的兴起与挑战》。作者强舸是中共中央党校的教授,是专门研究美国政治与党建理论的专家,他曾在2016年成功预判特朗普当选,是国内最早系统研究“新右翼”的学者之一。

这本书最吸引我的一个观点是:“对中国、美国这样的大国来说,内政才是其国家治理最重要、最核心的内容,大国外交走向在根本上服从于其内政需要。”

的确,我们被媒体所引导,对方最引起我们关注的,一定是和我们有关的,那就是外交新闻。但实际上,国际新闻只占央视新闻联播几分钟,而美国只是这几分钟的一部分。美国国内对大众报道的新闻也和我们一样,都不会把对彼此的外交新闻作为大篇幅和头条。

读懂了“新右翼”,就读懂了特朗普和他的一系列“骚操作”,也就给观察中美关系多了新的角度和视野。“新右翼”的政治诉求包括主权至上反移民、反对多元文化、民粹反建制、强国家与法律威权化、经济保护主义与反全球化等等。特朗普看起来再怎么不靠谱,其实他的各种招数都是围绕着这些诉求来的,而且给选民的印象是:主张明确一致,敢想敢讲敢干。这也是他能击败各政治势力二进宫的核心原因之一。

新右翼的崛起对中美关系的影响,正如书中所说:经济上,更狠的贸易战和技术封锁,但全面脱钩受制于商业利益而难以实现。军事上,搞威慑但不敢真动手,但第三方代理人冲突风险上升。舆论上,泼脏水带节奏,还喜欢拉帮结派,逼小弟站队。

4、《在阿尔巴尼亚长大》 莱亚·乌皮(阿)

莱亚·乌皮的《在阿尔巴尼亚长大》是豆瓣的2024年度推荐好书,讲得是被遗忘的东欧小国阿尔巴尼亚,上个世纪八九十年代,如何在社会主义与自由主义的夹缝中挣扎,历史剧变如何撕裂普通人的生活,又能给后世带来什么样的启发的一部回忆录。具体的书评读后感可以看:破碎的铜像与迷失的自由——一个阿尔巴尼亚少女的回忆录

5、《送书人》 卡斯滕·海恩(德)

德国作家卡斯滕·海恩的《送书人》是一本写给出版社和书店的情书,小说围绕72岁的书店送书人卡尔展开。小说中卡尔的境遇,是无数实体书店的缩影。他精通书籍,善解人意,却难逃失业的命运,如同被电商与快餐文化逼至角落的实体书店。具体的书评读后感可以看:被豆瓣低估,一本写给书店的情书

6、《记一忘三二》 李娟

每隔一段时间都应该读本李娟,让自己沉浸式体验李娟式诗意文字和生活。

这本书是李娟的随笔集,记录了她生活中的点滴,包括亲情、友情、日常生活等。

母亲为省电将冰箱塞成杂货铺,野猫偷食时理直气壮的神态,零下三十度扫雪时睫毛结冰的滑稽,年少时遭遇校园暴力的伤痕,她自嘲“赚钱靠想,生病靠躺”,调侃母亲对自己写作的不解,甚至把失恋写成冰箱采购记,都在李娟举重若轻、幽默恬淡的笔触下活灵活现起来。

她的文字就是具有如此魔力。她笔下的文字鲜活得像会蹦跳,但记录的生活真实得让人心疼。既能把鸡毛蒜皮写成诗歌,又能有幽默专治各种emo,让人又觉得“人间值得”。

更难能可贵的是,她用每一部作品告诉你:生活本身才是最牛的编剧,我们每个人都是自己人生的最佳记录者。

这就是李娟,每隔一段时间都应该读本李娟。

PS:📚李娟的核心作品推荐与特色

1. 阿勒泰系列:自然与人文的纯净记录

《我的阿勒泰》

李娟的成名作,记录了她在阿勒泰的成长经历与牧民生活的点滴。文字质朴灵动,既有“戈壁滩上的快乐与清贫”,也有对母亲、外婆的深情刻画。此书被改编为同名电视剧,可搭配观看以增强画面感。

阅读场景:适合作为入门书,尤其适合心情低落时疗愈心灵,感受“远离喧嚣的灵性”。

《阿勒泰的角落》

短篇散文集,聚焦边疆牧人、迁徙生涯与自然生灵。李娟以“灵光闪闪的笔触”将贫瘠生活转化为温暖与喜悦,被誉为“阿勒泰的明信片”。

特色:语言幽默俏皮,如“戈壁上的一棵树”,充满生命力。

《遥远的向日葵地》

记录与母亲在阿勒泰种植葵花的经历,展现“朴野清新的气息”。王安忆评价其文字“世界很大,人变得很小”,适合都市读者感受自然的辽阔。

2. 牧场生活纪实:游牧文明的深度书写

《冬牧场》

李娟跟随哈萨克族家庭进入冬季牧场,以人类学视角记录游牧文化的细节。书中既有对牧民坚韧精神的敬意,也有对现代文明冲击的反思。

阅读价值:了解游牧文明与生态关系的绝佳文本。

“羊道”三部曲(《春牧场》《前山夏牧场》《深山夏牧场》)

完整呈现哈萨克族四季转场生活,被誉为“非虚构写作的典范”。李娟以诗性语言还原游牧日常,同时融入双重文化身份(汉族与哈萨克)的观察。

3. 个人情感与成长:隐忍与治愈的平衡

《走夜路请放声歌唱》

李娟“最珍视的随笔集”,坦露青春期的孤独、彷徨与成长阵痛。书中“面对黑夜唱歌”的意象,隐喻对抗恐惧的勇气,情感基调较其他作品更沉重。

提示:易受悲伤情绪影响的读者需谨慎选择。

《记一忘三二》《九篇雪》

短篇合集,题材涵盖都市情感、家庭记忆等。文字灵动跳跃,擅长以“通感、意象”等手法赋予琐碎日常以哲思。

周强笔记本

周强笔记本