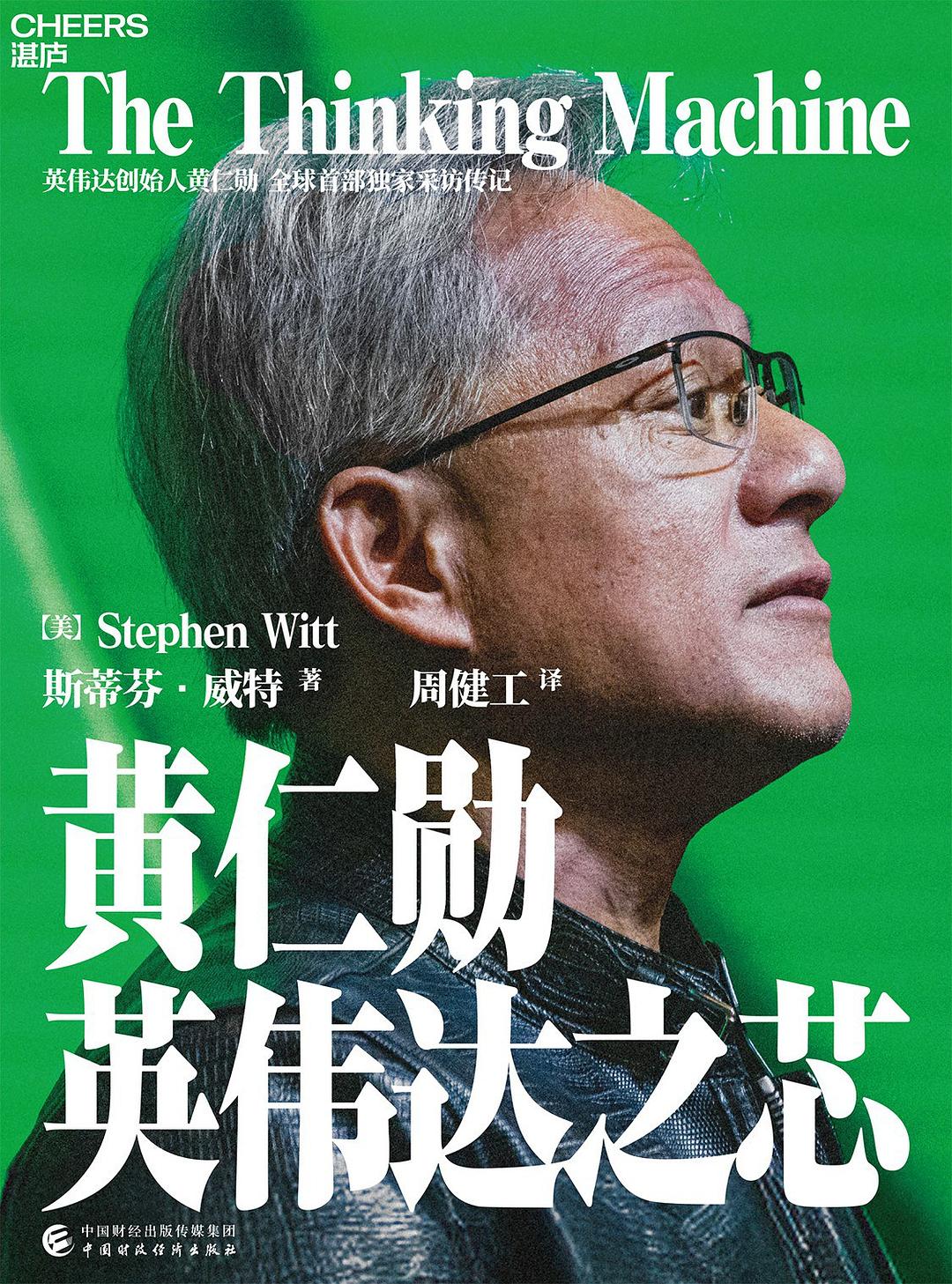

如果你想要快速了解人工智能科技发展史,可以通过阅读这个领域领军人物的传记来实现,比如一本是号称人工智能之母李飞飞的《我看见的世界》,一本是号称人工智能教父OpenAI的CEO奥尔特曼的传记《奥尔特曼传》,还有一本是号称芯片狂人的英伟达CEO黄仁勋的传记《黄仁勋:英伟达之芯》。

此书是美国著名的科技记者和作家史蒂芬·威特的最新作品。书中不仅回顾了黄仁勋的个人成长经历和英伟达的企业发展历程,还深入探讨了英伟达如何在全球人工智能领域,尤其是决定算力的GPU芯片获得了几乎垄断地位的奇迹,以及各界对人工智能技术的思辨和争论。推荐你读此书的理由有以下三条:

为什么是黄仁勋和英伟达

创办于1993年的英伟达,起初只是30多家电脑显卡的制造商之一,经过30年的发展,至今变成了市值超3万亿美元的全球最值钱的人工智能产业领军企业,垄断了90%的AI芯片市场,成为了世界各国各大企业AI军备竞赛的唯一军火供应商。

总所周知,人工智能三要素是算力,算法和数据。上个世纪60年代,英特尔创始人之一的戈登摩尔提出来摩尔定律,每18个月芯片性能会提高一倍,10年的算力可以实现约100倍的增长;英伟达在过去的8年,却实现了算力1000倍的增长!这是黄仁勋对人工智能的贡献,把算力的提升从摩尔定律时代,带入黄氏定律时代。

黄仁勋出生在台湾,童年在泰国长大,后来跟人工智能之母李飞飞在自传《我看见的世界》里写到的类似,因为他们的父母对生活环境的不满意和对孩子教育的重视,都拼了命的把他们送到美国学习。巧的是,他们的母亲都是老师,父亲都是工程师,父母的远见卓识,才造就了他们的未来可能。

青少年时期移民求学、文化差异和生活困顿的经历,奠定了日后黄仁勋的做事和管理风格。他比任何人都更努力,似乎从不会感到沮丧或陷入困境,面对恶劣环境和成长挫折,黄仁勋的信条是:“选择坚强,勇往直前。”

而就是这样的坚韧和专注,让英伟达的三十多年历程中,把握住了科技的发展趋势,经历过若干次转型,才成就了今天的伟业。

这期间最重要的里程碑包括:1999年,推出全球第一个GPU(图形处理器),开启了显示芯片的新时代,大大提高了系统整体性能。2006年,推出CUDA平台,将GPU从专用图形处理器变为通用并行计算引擎,允许开发者直接调用GPU算力,奠定了AI算力的硬件基础。2012年,AlexNet在ImageNet竞赛中夺冠,验证了GPU在AI训练中的效率优势。英伟达抓住深度学习的爆发节点,迅速调整战略,将AI作为核心方向。

在本书记载的黄仁勋带领英伟达一路高歌的故事中,真正吸引我的却是期间遭遇到的重大危机,以及怎么凭借战略调整、技术革新和领导层的决断力,成功化险为夷。因为失败的故事才能体现创业的冒险精神——就是勇于接受失败,并愿意承担后果的魄力。而恰恰是这样的冒险精神,将每次危机转化为技术跃迁的跳板,才成就了英伟达。

比如创业第一个显卡产品NV1的失败倒逼英伟达拥抱行业标准,奠定图形霸权;试图进军智能手机和平板市场Tegra芯片溃败加速了英伟达向AI转型;加密货币泡沫破裂推动数据中心业务崛起。这种“失败-学习-进化”的循环,使其在AI时代占据不可替代的地位。

以人为本,智能向善

本书另一个吸引人的点,是在第二部分内容中诸多业界大佬对于人工智能可能对人类社会产生影响的激烈辩论。这也是作者最想问清楚黄仁勋的问题,直到成书前的最后一次采访,把一贯对AI极度乐观的黄问到发怒:“机器人并没做什么出奇的事,他们只是在处理数据而已。如果你能理解其工作原理,那这个世界看起来也就一点也不奇怪了。对没有证据的事情的假设,我已经感到厌倦了。”

持有对人工智的发展能可能会危及全人类这个观点的,包括本吉奥、辛顿和苏茨克弗,这样一个组合实在令人不安。本吉奥是早期神经网络的积极倡导者之一,图领奖获得者;辛顿因在人工神经网络和机器学习领域的成就获得了2024年诺贝尔物理学奖;苏茨克弗则是OpenAI的联合创始人和首席科学家。他们是当今论文被引用次数最多的计算机科学家的前三名。

短短10年间,人工智能已经两次实现了不可预见且永久的能力跃升。一次是2012年深度习在图像识别中的突破,特别是AlexNet的成功。一次是2017年,Transformer架构的提出,开启了自然语言处理的新时代,推动了ChatGPT等大模型的兴起。

虽然当前人工智能技术尚不会对人类构成直接威胁,但谁又能预料下一次的突破呢?谁有能知道会什么时候到来,又会带来什么呢?

AI工具中诸如“换脸”、“仿声”、“文生图”等拟像与仿真的技术,我们目前已经经常遇到了,在各种社交平台上,普通人权当是好玩的应用在观看和传播,殊不知这已经让一些险恶用心的人作为犯罪的手段,让AI成了罪恶的帮凶。

书中拿《西游记》做了一个很形象的比喻。不加节制地利用AI的能力生成拟真的幻像,这就好像孙悟空正在不加约束地复制生成白骨精,而罔顾唐僧和八戒根本就无法识别白骨精幻象的真伪,直到有一天出现一只六耳猕猴,到那时始作俑者也会成为拟像的受害者。

在人工智能时代,我们不就是那个善用技术玩弄“72变”的孙悟空吗?在数字世界里身份认证的危机以及被技术反噬的问题将会是我们每个人的噩梦。

如果人们利用人工智能技术强化信息差(比如 AI 造谣、诈骗),垄断数据、算力资源(比如 OpenAI、英伟达、微软等大公司做的商业化),制造算法构建信息茧房和舆论导向(比如社交平台给你你想看到的,政客和大 V 操控舆论等),那么人工智能就是毁灭人力文明的帮凶和加速器。

如果人类能够正确的利用AI,回归其初心,让它帮助人类实现知识的平权和大众化,再对其辅之以教育与监管,那么人工智能就是善的。这和《我看见的世界》里李飞飞关于人工智能发展的人本主义思想是异曲同工。

最值得读的,是本书导读的一篇书评

读完《黄仁勋:英伟达之芯》这本书,被导读手册部分的一篇推荐文深深吸引,甚至我觉得二十多万字的这本传记,最最有价值的内容反而是这篇一万多字的书评,作者是微软中国的CTO韦青老师,文中详细阐述了他是怎么辨识好的传记,以及如何从传记中获益的三项常识。

人生不只是要多做,更重要的是要做对;学习的方法,不只是要多读书,更重要的是读好书;获取知识的目的,不只是更多的知识,而是适合自己的知识;应用知识的原则,不能是别人认为正确的方法,而是适合自己的方法。

所以,一本好的传记,不能只有传主怎么牛逼的记录,还要有传主傻逼时刻和苦逼经历。要看写作者的初心到底是帮主人公歌功颂德,还是站在读者的角度,经过各种访谈、调查和分析后公平、公正、公允的描述、总结和点评。

看传记,不仅要学习成功的经验,还要借鉴失败的教训,更要学会改错的本事。

看传记,不仅要看每一个点状的经验、表面的成绩,还要深究冰山水下的部分,关注表象之下隐藏的要素和联系。

看传记,不能只根据书中记录的经验,刻舟求剑,而是要“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”。

另外此文还应和《黄仁勋:英伟达之芯》这本书作者,浅谈了他对于人工智能发展对未来人类社会影响的态度和观点。

这是一篇鞭辟入里、发人深省的好文章,强烈建议你可以:

- 读《黄仁勋:英伟达之芯》这本书之前先读这段推荐;

- 读完本书之后,可以再读本文;

- 以后再读其他人物传记的时候,可以时常复读本文。

至少我一定会这样!

周强笔记本

周强笔记本